Im Schatten der Tschernobyl-Katastrophe stammt eine der überraschendsten Entdeckungen der Umweltforschung ausgerechnet von einem eher unscheinbaren Organismus: Pilzen. Trotz der lebensfeindlichen Bedingungen hat sich das Leben in der 30 Kilometer großen Sperrzone rund um den zerstörten Reaktor nicht nur gehalten – es hat sich weiterentwickelt. Forscher entdeckten melanisierte Pilze, die offenbar in der Strahlung gedeihen. Inzwischen untersucht man ihr Potenzial zur Bioremediation – also dem Einsatz lebender Organismen, um Schadstoffe, darunter auch radioaktive Kontamination, abzubauen oder unschädlich zu machen.

Lukas Barcherini Peter

14. Mai 2025

Chinese version | English version

Am 26. April 1986 explodierte Reaktor Nummer 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl im Norden der Ukraine während eines fehlgeschlagenen nächtlichen Sicherheitstests. In den Tagen und Wochen danach entdeckten Wissenschaftler bei der Untersuchung der Ruinen schwarze Pilze an Wänden und Oberflächen der beschädigten Anlage. Es handelte sich dabei nicht um gewöhnlichen Schimmel, sondern um melanisierte Pilze – Organismen, die reich an Melanin sind, jenem Pigment, das auch der menschlichen Haut ihre Farbe verleiht und sie vor UV-Strahlung schützt. Pilzarten wie Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis und Cryptococcus neoformans rückten bald ins Blickfeld der Forschung – wegen ihrer Fähigkeit, in hochradioaktiver Umgebung nicht nur zu überleben, sondern offenbar regelrecht zu gedeihen.

Die dunkle Pigmentierung der Pilze ist weit mehr als nur oberflächlich. Forschende fanden heraus, dass Melanin die Organismen nicht nur vor Strahlung schützt – es befähigt sie eher dazu, diese in chemische Energie umzuwandeln, ähnlich wie Pflanzen das Sonnenlicht in der Photosynthese nutzen. Dieser Prozess wird als „Radiosynthese“ bezeichnet: Dabei absorbiert Melanin nicht Licht, sondern ionisierende Strahlung. Diese ist so energiereich, dass sie Elektronen aus Atomen herauslösen und damit deren elektrisches Gleichgewicht stören kann – zurück bleiben geladene Ionen. Im Inneren der Pilzzellen verstärkt das Melanin genau diese elektrischen Prozesse und macht sie nutzbar für wachstumsrelevante chemische Reaktionen. Anders gesagt: Die freigesetzten Elektronen dienen als Energieträger und treiben den Stoffwechsel der Pilze an.

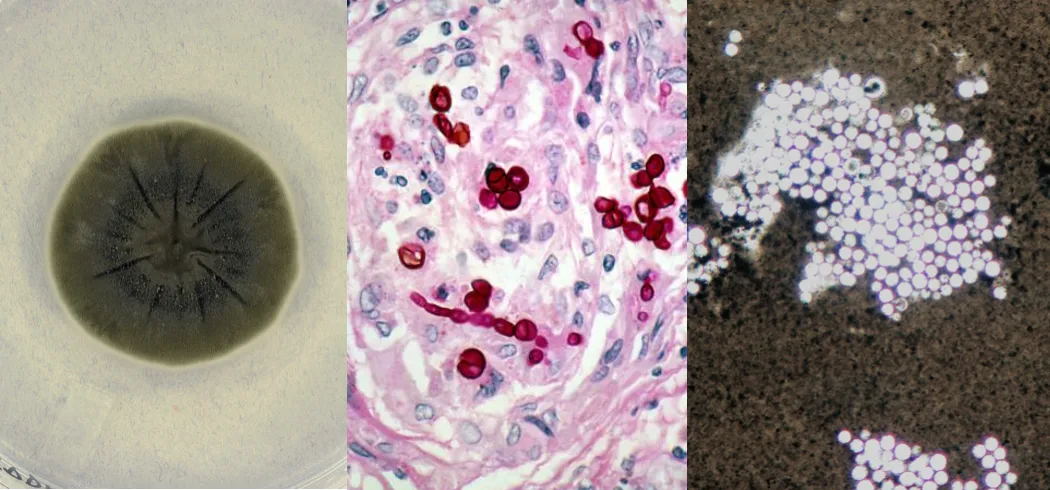

Zellaufnahmen von drei melaninreichen Pilzen, die für ihre Überlebensfähigkeit in stark radioaktiven Umgebungen bekannt sind. Von links nach rechts: Cladosporium sphaerospermum (Koloniemorphologie), Wangiella dermatitidis (histologischer Schnitt) und Cryptococcus neoformans (Hefezellen). Diese Pilze rückten in den Fokus der Forschung, nachdem man sie an den Wänden des Kernkraftwerks Tschernobyl entdeckte – dort schienen sie ionisierende Strahlung als Energiequelle zu nutzen. Das Phänomen wird als Radiotrophie bezeichnet. © https://en.wikipedia.org/wiki/Cladosporium_sphaerospermum, https://en.wikipedia.org/wiki/Exophiala_dermatitidis, https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptococcus_neoformans

Zellaufnahmen von drei melaninreichen Pilzen, die für ihre Überlebensfähigkeit in stark radioaktiven Umgebungen bekannt sind. Von links nach rechts: Cladosporium sphaerospermum (Koloniemorphologie), Wangiella dermatitidis (histologischer Schnitt) und Cryptococcus neoformans (Hefezellen). Diese Pilze rückten in den Fokus der Forschung, nachdem man sie an den Wänden des Kernkraftwerks Tschernobyl entdeckte – dort schienen sie ionisierende Strahlung als Energiequelle zu nutzen. Das Phänomen wird als Radiotrophie bezeichnet. © https://en.wikipedia.org/wiki/Cladosporium_sphaerospermum, https://en.wikipedia.org/wiki/Exophiala_dermatitidis, https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptococcus_neoformans

Lange Zeit blieb die Vorstellung, dass Organismen Strahlung in Stoffwechselenergie umwandeln können, reine Spekulation. Das änderte sich Anfang der 2000er-Jahre, als Dr. Ekaterina Dadachova und ihr Forschungsteam für Extremophilen-Biologie – ein Fachgebiet, das sich mit Lebensformen in extremen, für die meisten Organismen unwirtlichen Umgebungen beschäftigt – an der kanadischen University of Saskatchewan erste überzeugende experimentelle Belege vorlegten. Dadachovas Studie aus dem Jahr 2007 (Dadachova E, et al., PLoS ONE 2(5): e457) bestätigte die Theorie der „Radiosynthese“ und entfachte weltweites wissenschaftliches Interesse an den biologischen und ökologischen Möglichkeiten dieser Pilze. Besonders die Frage rückte in den Fokus, ob und in welchem Ausmaß Pilze bei der Sanierung radioaktiver Altlasten helfen könnten.

Die Forschung zeigte, dass melanisierte Pilze, die Gammastrahlung – die stärkste und durchdringendste Form ionisierender Strahlung – ausgesetzt waren, ein beschleunigtes Wachstum und eine gesteigerte Stoffwechselaktivität aufwiesen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass Melanin eine aktive Rolle dabei spielt, ionisierende Strahlung in verwertbare Energie umzuwandeln.

Melanin funktioniert gewissermaßen wie ein natürlicher Halbleiter. Wird es Strahlung ausgesetzt, verändert sich seine Struktur leicht – und genau das verbessert seine Fähigkeit, kleine Energiemengen (Elektronen) durch die Pilzzelle zu leiten. Vergleichbar ist das mit geschmolzener Schokolade, die sich leichter verteilt als eine feste Tafel. Diese gewonnene Energie treibt dann lebenswichtige Prozesse an – etwa Wachstum und Zellreparatur. Die Pilze trotzen der Strahlung also nicht nur. Sie scheinen sie gezielt für sich nutzbar zu machen.

Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass melanisierte Pilze eine unterstützende Rolle bei der Dekontamination spielen könnten. Anders als mechanische oder chemische Verfahren, die radioaktive Isotope physisch entfernen oder neutralisieren, stabilisieren diese Pilze die kontaminierten Substrate – also jene Oberflächen, auf denen sie wachsen. Sie besiedeln radioaktiv belastete Bereiche und binden sich an strahlende Partikel, die ionisierende Strahlung abgeben. Auf diese Weise könnten sie verhindern, dass radiotoxisches Material durch Wind, Erosion oder aufgewirbelten Staub weiterverbreitet wird. Im Prinzip verhalten sich die Pilze wie ein Schwamm.

Auch andere Labor- und Feldstudien kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Pilz-Biomasse kann bestimmte toxische Radionuklide wie Cäsium-137 und Strontium-90 absorbieren und binden. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2012 etwa dokumentierte die Aufnahme von Cäsium durch melanisierte Pilze in kontaminierten Böden der Präfektur Fukushima (Suzuki et al., 2022). Zwar deutet dies auf die Fähigkeit hin, radioaktive Partikel zu binden – doch der eindeutige Nachweis, dass Pilze allein eine messbare Reduktion der Umgebungsstrahlung bewirken, steht bislang aus. Eine der bekanntesten Studien auf diesem Gebiet zieht ein nüchternes Fazit: Pilze verhalten sich wie biologische Schwämme – sie nehmen Radionuklide auf und halten sie fest, neutralisieren sie aber nicht (Geoffrey M., Mycological Research, 2007). Erst wenn die belastete Pilz-Biomasse gezielt geerntet und sicher entsorgt wird, kann sie tatsächlich dazu beitragen, die radioaktive Belastung an kontaminierten Standorten zu senken.

Besonders vielversprechend wird das Potenzial, wenn Pilze mit anderen Methoden der Bioremediation kombiniert werden – etwa mit bestimmten Pflanzen oder Bakterien. Ein herausragendes Beispiel ist das sogenannte „Conan-Bakterium“ (Deinococcus radiodurans), das Strahlendosen übersteht, die mehr als 3000-mal höher sind als die tödliche Dosis für den Menschen. Forschende arbeiten daran, dieses Bakterium gentechnisch so zu verändern, dass es radioaktive Isotope binden und gleichzeitig Enzyme produzieren kann, die giftige Verbindungen in weniger schädliche Formen umwandeln. Zwar gibt es bislang keine gesicherten Hinweise auf eine direkte stoffwechselbasierte Interaktion zwischen Pilzen und Bakterien, doch ihr gemeinsamer Einsatz stützt eine synergetische ökologische Strategie: Eine Art Nachahmung natürlicher Regenerationsprozesse – zur Wiederherstellung geschädigter Böden, Reduktion der Radiotoxizität und Schaffung neuer Lebensräume, wie sie in Tschernobyl und vergleichbaren Orten dringend gebraucht werden.

Weil langfristige Felddaten bislang fehlen, gelte der Beitrag melanisierte Pilze in der aktuellen Forschung als „vielversprechend, aber noch nicht abschließend bewiesen“. Ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, der geringe Pflegeaufwand und die Fähigkeit zur Selbstvermehrung machen sie dennoch zu einer interessanten Option für langfristige Eindämmungsstrategien in radioaktiv belasteten Gebieten.

Was einst als kuriose Beobachtung in den Ruinen von Tschernobyl begann, hat sich zu einer revolutionären Idee entwickelt: Dass Leben nicht nur in der Lage ist, Strahlung zu überleben – sondern sie sogar nutzbar machen und ihre schädlichen Folgen mildern kann. Diese Pilze könnten einen neuartigen Ansatz im Umgang mit nuklearen Katastrophen bieten, indem sie die radioaktive Belastung verringern könnten. Erstaunlich dabei ist: Sie benötigen kaum mehr als gezielte Anzucht und eine durchdachte Platzierung, um ihre Arbeit aufzunehmen.