Nach 25 Jahren Verhandlungen haben die Europäische Union und Mercosur eine Einigung erzielt, die die größte Freihandelszone der Welt schaffen würde. Mit weniger Beschränkungen und Importzöllen auf viele Waren feiern südamerikanische und einige europäische Staats- und Regierungschefs diesen Meilenstein. Doch während dieses Abkommen für einige Länder, wie Deutschland, äußerst vorteilhaft ist, stehen andere ihm zunehmend skeptisch gegenüber und befürchten negative Auswirkungen auf ihre nationale Wirtschaft.

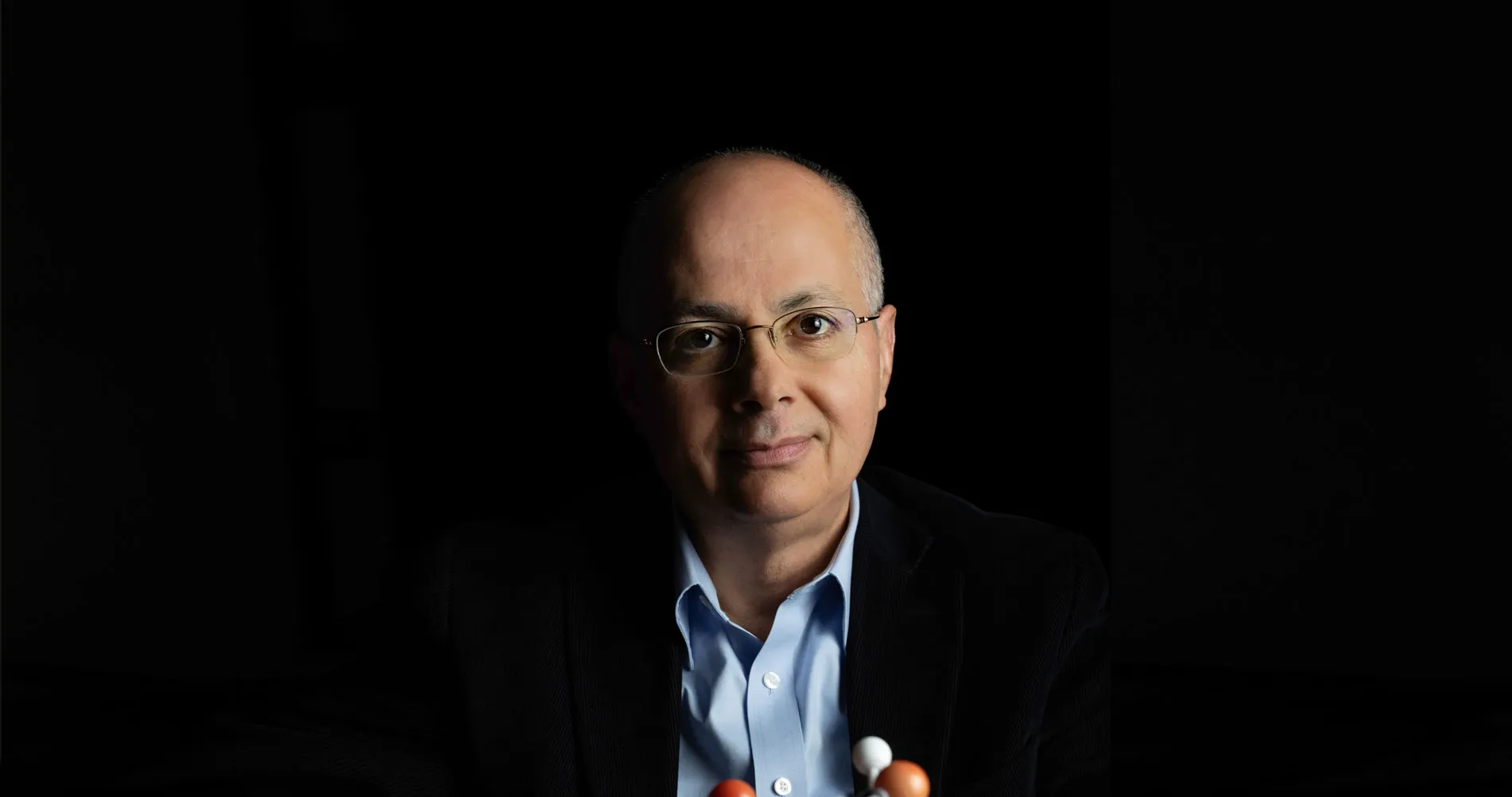

Reed McIntire

27. Jänner 2025

Arabic version | Chinese version | English version | French version | Spanish version

Am 6. Dezember 2024 hat die Europäische Union ein Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur abgeschlossen. Das Abkommen, dessen Verhandlungen über 20 Jahre dauerten, würde freien Handel zwischen den beiden Blöcken ermöglichen. Während die EU-Führung das Abkommen als Meilenstein feiert, offenbart es jedoch zugleich eine weitere tiefe Spaltung innerhalb der bereits brüchigen Union.

Der französische Präsident Emmanuel Macron gehört zu den vehementesten Gegnern des Abkommens. Obwohl er als Zentrist den freien Markt befürwortet, fürchten er und seine Regierung die Auswirkungen südamerikanischer Agrarprodukte auf französische Landwirte. Da die Produktionskosten in Ländern wie Brasilien oder Argentinien erheblich niedriger sind, könnten diese Importe französische Bauernmärkte und deren Gewinne massiv unter Druck setzen. Darüber hinaus kritisieren französische Landwirte und Gewerkschaften die Standards und die Qualität der Mercosur-Produkte als minderwertig im Vergleich zu den EU-Richtlinien.

Frankreich wird in seiner Opposition von anderen EU-Mitgliedern wie Österreich, Irland und Polen unterstützt. Doch um das Abkommen endgültig zu verhindern, braucht dieses Anti-Mercosur-Bündnis weitere Verbündete. Daher versucht Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf seine Seite zu ziehen. Meloni steht dem Abkommen zunehmend skeptisch gegenüber, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf europäische Produzenten. Dennoch bleibt sie distanziert und hat sich bisher geweigert, sich dem Anti-Abkommens-Bündnis vollständig anzuschließen – was Macrons Bemühungen bislang erfolglos lässt.

Die Deutschen, die neben Frankreich als de-facto-Führer der Union gelten, begrüßen das Abkommen hingegen. Für sie stellt das Handelsabkommen eine neue Gelegenheit dar, ihre Exporte zu steigern und damit die gesamte Wirtschaft anzukurbeln. Deutschland ist die größte europäische Exportnation nach Mercosur, mit einem gesamten Exportwert von 16 Milliarden Euro im Jahr 2023. Da die deutsche Wirtschaft jedoch stagniert, hofft die Bundesregierung offensichtlich, dass dieses Handelsabkommen neuen Schwung in die Wirtschaft bringen kann.

Allerdings könnten die Deutschen die größten – wenn nicht sogar die einzigen – europäischen Profiteure dieses Abkommens sein. Andere große europäische Nationen exportieren längst nicht so viel nach Mercosur wie Deutschland. Tatsächlich übersteigen bei vielen von ihnen die Importe aus dem südamerikanischen Block die Exporte oder sind zumindest ausgeglichen. So exportierten die Niederlande im Jahr 2023 Waren im Wert von 6,2 Milliarden Euro nach Mercosur, während sie gleichzeitig Importe in Höhe von 13,3 Milliarden Euro aus der Region verzeichneten. Während die Fälle von Italien und Frankreich weniger extrem sind, ist das Verhältnis zwischen Importen und Exporten dort dennoch eng genug, um weitere Diskussionen zu rechtfertigen.

Natürlich sind die Europäer nicht die einzigen Akteure in dieser Entscheidung. Für die Mercosur-Mitgliedsstaaten war dieses Abkommen seit Jahren eine oberste Priorität. Im Gegensatz zu ihren europäischen Gegenübern haben die meisten Mercosur-Staatschefs die Entscheidung jedoch offen begrüßt.

Das größte Mitglied des Mercosur, Brasilien, zeigt sich besonders enthusiastisch über das Abkommen und sieht es als Gelegenheit, seine Exporte auszuweiten und finanzielle Mittel zur Modernisierung der Wirtschaft zu generieren. Als einer der weltweit größten Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, insbesondere von Fleisch und tierischen Produkten, rechnet Brasilien damit, erheblich von dem Abkommen zu profitieren – insbesondere angesichts des bestehenden Wettbewerbsvorteils seiner Agrarprodukte durch die niedrigeren Produktionskosten.

Dennoch äußern Experten und Gesetzgeber in Brasilien Bedenken hinsichtlich der Zukunft weniger entwickelter Wirtschaftssektoren. Insbesondere die brasilianische Pharma-, Maschinenbau- und Elektrotechnikbranche könnte Schwierigkeiten haben, mit europäischen Produkten zu konkurrieren. Dennoch überwiegen für Brasilien die potenziellen Vorteile die Risiken, weshalb die brasilianische Regierung das Abkommen mit offenen Armen begrüßt hat.

Zusammen mit Brasilien bleibt auch Argentinien optimistisch in Bezug auf das Abkommen. Trotz seiner Kritik am Mercosur-Block erklärte der argentinische Präsident Javier Milei, dass die Gruppe „kommerzielle Chancen nicht ungenutzt lassen“ dürfe. Als überzeugter Libertärer und Verfechter des freien Handels hat Milei den Block oft dafür kritisiert, Argentiniens wirtschaftliche Entwicklung durch strenge Handelsvorschriften mit Drittstaaten zu behindern. Dieses neue Abkommen könnte daher eine Antwort auf die wirtschaftlichen Probleme des Landes sein, das mit rekordhoher Inflation und Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat.

Trotz der offensichtlichen Offenheit und Zustimmung ihrer jeweiligen Regierungen bleiben zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften auf beiden Seiten des Atlantiks kritisch gegenüber dem Abkommen. Ihrer Meinung nach fördert es ökologisch schädliche landwirtschaftliche Praktiken in Südamerika, um die gestiegene europäische Nachfrage zu bedienen, und hält gleichzeitig eine ungleiche Partnerschaft zwischen den beiden Regionen aufrecht. Während das Abkommen verspricht, die wirtschaftliche Entwicklung der Mercosur-Staaten voranzutreiben, befürchten Kritiker, dass diese Ungleichheiten ihre Lage verschlechtern könnten – insbesondere durch die unvermeidliche Privatisierung, sobald europäisches Kapital stärker in die Region investiert. Vor diesem Hintergrund unterzeichneten im November 2024 über 400 zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften einen offenen Brief, in dem sie die Ablehnung des Abkommens forderten.

Die tatsächlichen Auswirkungen des Abkommens bleiben abzuwarten. Doch trotz seiner Darstellung als Meilenstein der internationalen Zusammenarbeit, sind die potenziellen Risiken und negativen Folgen erheblich. Zudem könnten die Vorteile des Abkommens nur einer ausgewählten Gruppe von Nationen und Produzenten zugutekommen, während der Rest die Hauptlast der Kosten trägt. Ungeachtet dessen wird das Abkommen die wirtschaftliche Entwicklung zwischen der EU und Mercosur in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.