Der Klimawandel bedroht heute massiv die biologische Vielfalt der Meere und bringt Ökosysteme weltweit aus dem Gleichgewicht. In der Ostsee zeigen bereits die kleinsten Bewohner – das Phytoplankton an der Basis der Nahrungskette – deutliche Stresssignale: Artenzusammensetzungen verschieben sich, Häufigkeiten verändern sich. Um besser zu verstehen, wie diese zentralen Organismen künftig auf Umweltveränderungen reagieren könnten, haben Forschende des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) das Projekt „Phytoark“ gestartet. Durch das Wiederbeleben 7000 Jahre alter Algen aus Ostseesedimenten gewinnen sie Einblicke in Muster von Biodiversität und Anpassung – und damit in die mögliche Zukunft mariner Ökosysteme unter den Bedingungen des globalen Wandels.

Alexandra Dubsky

3. November 2025

Chinese version | English version

In einer für das Klima hochrelevanten Studie ist es den IOW-Fachleuten gelungen, Phytoplanktonzellen wiederzubeleben, die fast 7000 Jahre lang im Meeresboden geruht hatten. Diese Algen, tief unter sauerstofffreien Sedimentschichten der Ostsee begraben, hatten über Jahrtausende ihre Lebensfähigkeit bewahrt und wurden im Rahmen des Phytoark-Projekts zurück ins Leben geholt. Die Initiative ermöglicht es, besser zu verstehen, wie marine Ökosysteme auf frühere Klimaveränderungen reagiert haben – und liefert damit wertvolle Hinweise darauf, wie sie künftigen Herausforderungen begegnen könnten.

Aus Sedimentkernen, die aus dem Gotlandtief im Osten der Ostsee gewonnen wurden, isolierten die Forschenden lebensfähige Zellen der Kieselalge Skeletonema marinoi – einer Schlüsselspezies der Frühjahrsblüte. Erstaunlicherweise wuchsen die uralten Stämme, teilten sich und betrieben Photosynthese nahezu genauso schnell wie ihre heutigen Nachfahren.

Dieser Erfolg der sogenannten „Auferstehungsökologie“ – also der Wiederbelebung ruhender Organismen aus bestimmten Zeitabschnitten der Erdgeschichte – eröffnet die seltene Möglichkeit, uralte und heutige Populationen unmittelbar miteinander zu vergleichen. „Solche Ablagerungen sind wie eine Zeitkapsel, die wertvolle Informationen über frühere Ökosysteme und ihre Lebensgemeinschaften, über Populationsentwicklungen und genetische Veränderungen enthält“, sagte die leitende Forscherin Sarah Bolius.

Besonders bemerkenswert für die Klimaforschung ist, dass diese Arbeit langfristige evolutionäre Reaktionen auf Umweltveränderungen sichtbar machen kann. Beim Vergleich der wiederbelebten uralten Stämme mit heutigem Phytoplankton entdeckte das Team charakteristische genetische Muster, die sich über Jahrtausende herausgebildet haben. Dies sind Hinweise auf Anpassungen an veränderte Salzgehalte, Temperaturen und Nährstoffbedingungen.

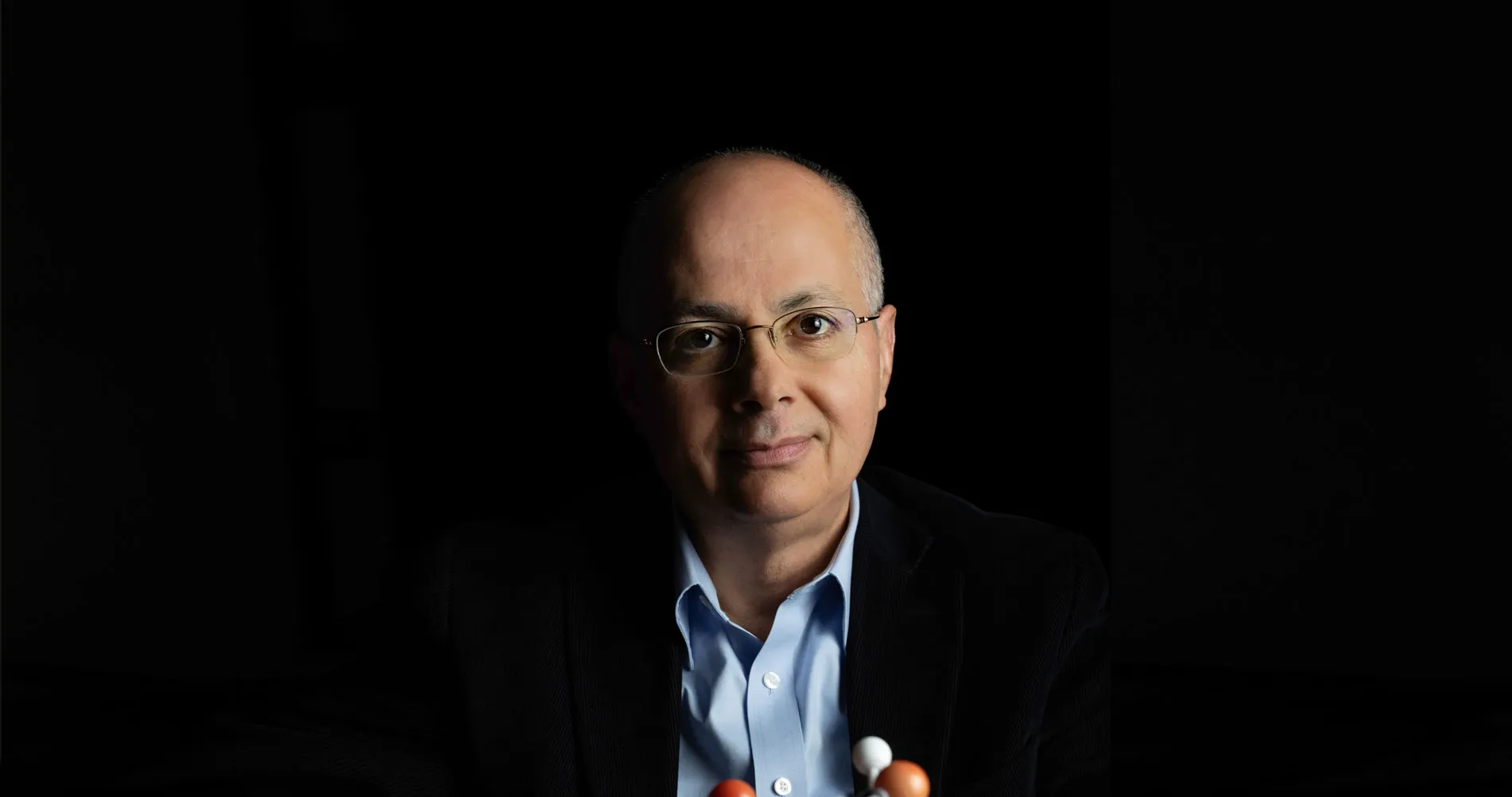

„Ich finde Unterschiede innerhalb einer Art unglaublich spannend“, erklärte Bolius, „vor allem, wie unterschiedlich sich funktionelle Eigenschaften – sogenannte Traits – ausprägen können.“ Im Rahmen des Projekts untersucht sie zwei Phytoplanktonarten der Ostsee, mit besonderem Fokus auf klimarelevante Merkmale. „Um zu verstehen, wie sich diese Traits angepasst haben, betrachten wir nicht nur moderne Stämme. Wir erwecken auch alte Stämme aus ruhenden Dauerstadien wieder zum Leben, die in den Sedimenten konserviert sind“, fügte sie hinzu.

Durch die Verknüpfung von Paläoökologie und moderner Biotechnologie können Forschende Anpassungsprozesse über lange Zeiträume hinweg nachverfolgen – und daraus ableiten, wie Phytoplankton auf den zunehmend beschleunigten Klimawandel reagieren könnte. „Solche wiederbelebten Organismen lassen sich direkt mit heutigen vergleichen“, sagte Bolius, „und so können man untersuchen, wie Arten auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Dieses Wissen hilft uns vorherzusagen, wie sich Phytoplankton künftig and Veränderungen anpassen wird.“

Die Ergebnisse werden durch moderne marine Ökosystemmodelle gestützt, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurden. Anders als herkömmliche Modelle, die vor allem kurzfristige biologische Reaktionen abbilden, berücksichtigen diese neuen Ansätze evolutionäre Prozesse über Jahrhunderte und Jahrtausende. So können Forschende simulieren, wie sich Gemeinschaftsstrukturen, Populationsdynamiken und die Entwicklung bestimmter Eigenschaften (Traits) verändern und damit zentrale Ökosystemfunktionen wie die Primärproduktion und den Nährstoffkreislauf beeinflussen.

Diese Modelle liefern weitere Ansatzpunkte, um zu untersuchen, wie künftige Klimaszenarien die Phytoplanktongemeinschaft der Ostsee verändern könnten. Sie ermöglichen etwa nachzuverfolgen, wie Anpassungen bei bestimmten Traits, wie etwa der Effizienz der Nährstoffaufnahme oder der Photosynthesekapazität , das ökologische Gleichgewicht insgesamt beeinflussen könnten.

Die Ergebnisse markieren einen bedeutenden Fortschritt darin, langfristige öko-evolutionäre Prozesse bei marinem Phytoplankton zu erforschen. Durch die Verbindung paläoökologischer Daten mit modernen genetischen und physiologischen Analysen wollen die Forschenden des Phytoark-Projekts einen innovativen Rahmen schaffen, um die funktionalen und adaptiven Reaktionen von Phytoplanktongemeinschaften auf den fortschreitenden und künftigen Klimawandel in der Ostsee vorherzusagen – Erkenntnisse, die letztlich auch der Meeresbiologie weltweit neue Antworten liefern könnten.