Das Jahr 2025 ist von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie (IYQ) ausgerufen worden. Es markiert zugleich das 100. Jahr derEntwicklung der Quantenmechanik. Zu den rätselhaftesten und zugleich grundlegendsten Phänomenen dieser Welt gehört die Quantenverschränkung – eine tiefgreifende Verbindung zwischen Teilchen, die scheinbar sogar die Lichtgeschwindigkeit herausfordert. Über eine bemerkenswerte internationale Kooperation zwischen der TU Wien und der University of Science and Technology Beijing sprach Professor Joachim Burgdörfer mit iGlobenews. Die gemeinsamen Ergebnisse öffnen ein neues Kapitel der Physik – eines, das sich auf Zeitskalen von kaum vorstellbarer Kürze abspielt: Attosekunden, also Milliardstel von Milliardstelsekunden.

Lukas Barcherini Peter

20 October 2025

English version | French version | Spanish version

Die Quantenphysik beschreibt das Verhalten der kleinsten Bausteine der Welt, etwa von Elektronen oder Photonen. Ihr Kernbegriff ist das Quant – die kleinstmögliche Einheit, die sich nicht weiter teilen lässt. Nur entspricht ihr Verhalten kaum dem, was wir aus dem Alltag kennen. Quantum-Teilchen folgen nicht den klassischen Regeln der Physik. Sie können in Überlagerungen, oder Superposition, existieren, also gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen. Ein Elektron etwa dreht sich stets um seine eigene Achse, aber nicht eindeutig nach z.B. oben oder unten, sondern zunächst in beiden Richtungen zugleich. Erst eine Messung zwingt es, sich festzulegen.

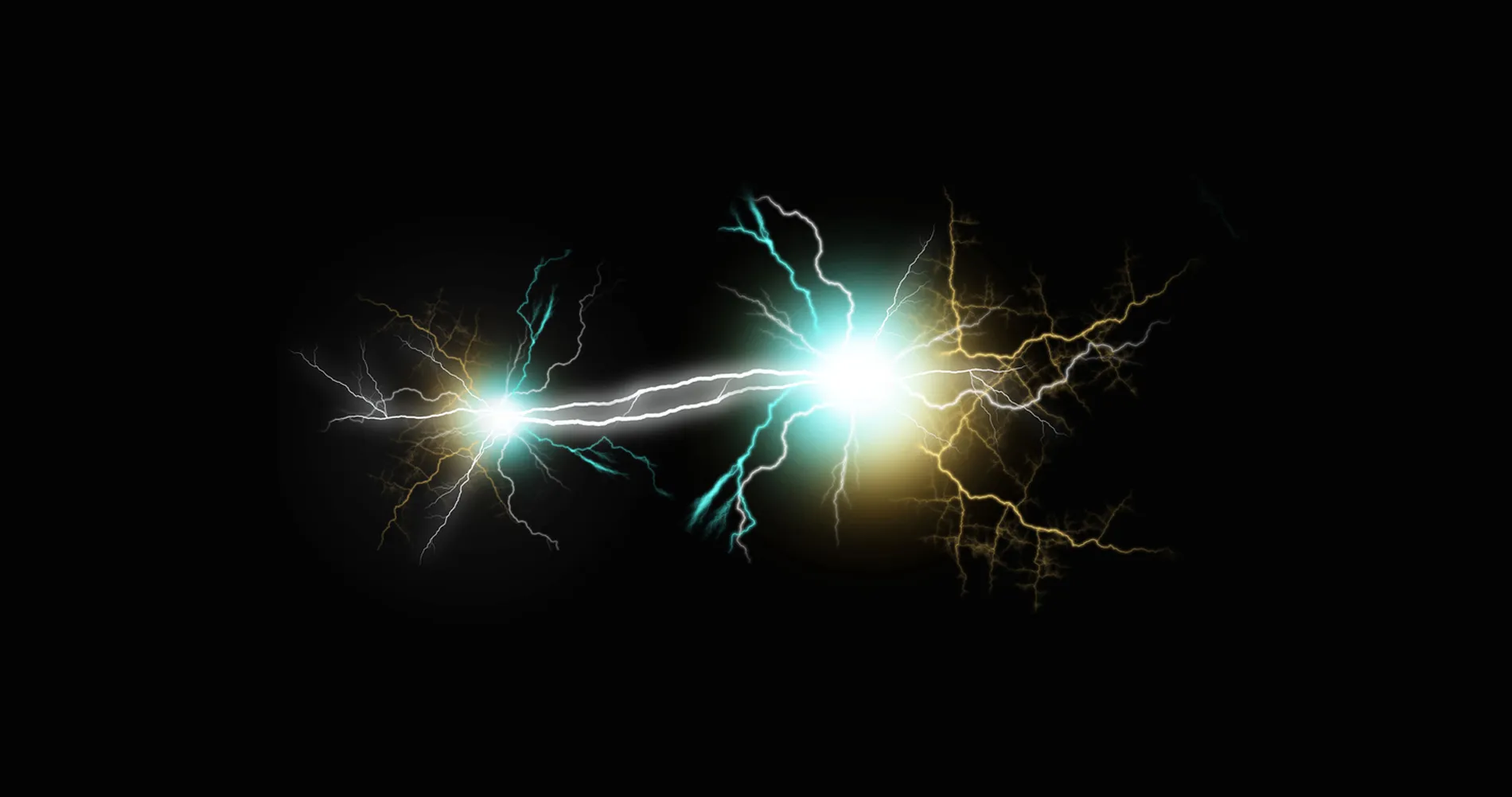

Noch befremdlicher ist die Verschränkung: Zwei Teilchen können derart miteinander verbunden sein, dass der Zustand des einen unmittelbar Auswirkungen auf das andere hat – egal, wie weit sie voneinander entfernt sind.

Sind zwei Elektronen verschränkt, sind ihre Spins perfekt aufeinander abgestimmt. Wird bei einem Elektron ein Spin nach oben gemessen, weist das andere automatisch einen Spin nach unten auf. Theoretisch gilt das selbst dann, wenn beide Elektronen durch Millionen Lichtjahre getrennt wären. Eine klassische Informationsübertragung, etwa per Morse-Lichtsignal, würde für diese Strecke Millionen Jahre benötigen. Im Quantenfall jedoch erscheint die Verbindung sofort wirksam. Albert Einstein sprach angesichts dieser Eigenschaft von einer „spukhaften Fernwirkung” (“spooky action at a distance”).

In einem exklusiven Interview mit iGlobenews veranschaulichte Prof. Dr. Burgdörfer, Professor für theoretische Physik an der TU Wien, die Verschränkung anhand eines anschaulichen Bildes: Ein Heliumatom besitzt natürlicherweise zwei Elektronen, eines mit Spin nach oben, eines mit Spin nach unten. Werden diese Elektronen getrennt – eines reist beispielsweise nach Budapest, das andere nach Linz – bleibt die Summe ihrer Spins dennoch null. Misst man in Budapest also einen Spin nach oben, muss jener in Linz nach unten zeigen. Entscheidend ist die Art der Messung. Wird in Budapest nicht entlang der üblichen vertikalen Spinachse, sondern seitlich gemessen, beeinflusst genau diese Wahl der Messung das Ergebnis in Linz. Burgdörfer nennt das „Kontextualisierung“: Die Bedingung der einen Messung bestimmt, wie die andere interpretiert werden muss. Ein Signal wird nicht übertragen, aber der Gesamtzustand des verschränkten Systems reagiert auf den Messvorgang. Noch bevor das Elektron in Linz gemessen wird, hat die Budapest-Messung den Rahmen festgelegt. Genau diese schwer intuitive Eigenschaft macht die Verschränkung so kraftvoll, aber auch so missverstanden.

In ihrer im Physical Review Journal veröffentlichten Studie haben Burgdörfer und seine chinesischen Kollegen nun simuliert, wie Verschränkung zeitlich entsteht – und zwar mit einer Genauigkeit bis auf 223 Attosekunden.

Dazu modellierten sie, wie ein hochfrequenter Laserpuls mit einem Atom wechselwirkt. Normalerweise schlägt ein solcher Puls ein Elektron aus seiner Umlaufbahn eines Atoms. Wird der Laser jedoch intensiver, kann er ein zweites Elektron zusätzlich anheben, also auf ein höheres Energieniveau bringen. In der Simulation verließ ein Elektron vollständig das Atom, während das andere auf eine höhere Bahn wechselte.

Dabei zeigte sich, dass die Elektronen in diesen Momenten miteinander verschränkt werden, ihre Zustände sich also nicht mehr unabhängig beschreiben lassen. Überraschend war zudem, dass der Zeitpunkt, zu dem das erste Elektron das Atom verließ – die „Geburtszeit“ – nicht eindeutig festgelegt war. Er existierte in einer Superposition von früher und später. Durch winzige Energieverschiebungen des verbleibenden Elektrons konnte das Team diesen Prozess rekonstruieren. Er erstreckte sich über gerade einmal 232 Attosekunden und zeigt, dass Verschränkung nicht schlagartig entsteht, sondern sich entwickelt. Eine Attosekunde entspricht 10^-18 Sekunden.

Der Durchbruch knüpft direkt an die Forschung an, die 2023 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Damals gelang es erstmals, mit extrem kurzen Laserpulsen Elektronenbewegungen in Echtzeit sichtbar zu machen – ein Verdienst, an dem TU-Professor Ferenc Krausz maßgeblich beteiligt war. Burgdörfers neue Arbeit führt diesen Ansatz weiter und macht deutlich, dass auch Verschränkung zeitliche Struktur besitzt. Zwar handelt es sich noch um theoretische Ergebnisse, die experimentell bestätigt werden müssen, doch sie eröffnen ein neues Forschungsfeld: die Attosekunden-Quantenphysik.

Auch wenn Burgdörfers Studie nicht direkt die heiß diskutierten Anwendungen in der Quantenkommunikation behandelt, berührt sie doch die Grundlagen der dafür verwendeten Technologie. „Wir begegnen Quantenphänomenen ständig im Alltag – etwa beim Laser an der Supermarktkasse“, sagt Burgdörfer. „Auch dieser beruht auf den Prinzipien der Quantenphysik.“

Die Quantenkommunikation hingegen operiert auf ganz anderen Zeitskalen. Hier geht es nicht um Attosekunden, sondern darum, Verschränkung über viel längere Zeiträume zu bewahren – Sekunden oder gar Minuten. Nur dann können die extrem stabilen Quantenverbindungen für absolut sichere, abhörresistente Kommunikation genutzt werden. Die Herausforderung besteht also weniger in der Geschwindigkeit, sondern in der Stabilität.

Die Quantenwelt wird zur nächsten großen Grenze der Physik. Was einst geheimnisvoll und unverständlich wirkte, wird Schritt für Schritt zugänglich. Einstein nannte die Quantenmechanik einst „spukhaft“, doch je mehr wir verstehen, desto weniger mysteriös erscheint sie. Wenn man akzeptiert, dass bestimmte Teilchen auch Welleneigenschaften besitzen – so wie Photonen –, lässt sich der Übergang von klassischer zu quantenmechanischer Physik erstaunlich nahtlos denken. Und die Forschung auf ultrakurzen Zeitskalen bringt zunehmend Licht in ein Gebiet, das lange als unergründlich galt.