Omar Yaghi, ein aus Gaza stammender palästinensischer Flüchtling, hat gemeinsam mit Susumu Kitagawa und Richard Robson den Chemie-Nobelpreis 2025 erhalten. Das Trio entwickelte eine neuartige Form molekularer Architektur, bei der Metallionen als Eckpunkte dienen, die durch lange organische – also kohlenstoffbasierte – Moleküle miteinander verbunden werden. Diese sogenannten Metall-Organischen Gerüststrukturen (MOFs) bilden Bausteine, die chemische Reaktionen antreiben oder Elektrizität leiten können. Auf Grundlage der bahnbrechenden Entdeckungen der Preisträger haben Chemikerinnen und Chemiker inzwischen zehntausende verschiedene MOFs geschaffen, um einige der drängendsten Probleme der Welt anzugehen – etwa PFAS aus Wasser zu entfernen, Medikamentenrückstände abzubauen, Kohlendioxid zu binden oder Wasser aus Wüstenluft zu gewinnen.

Egor Balalykin

29. Oktober 2025

Chinese version | English version | Spanish version

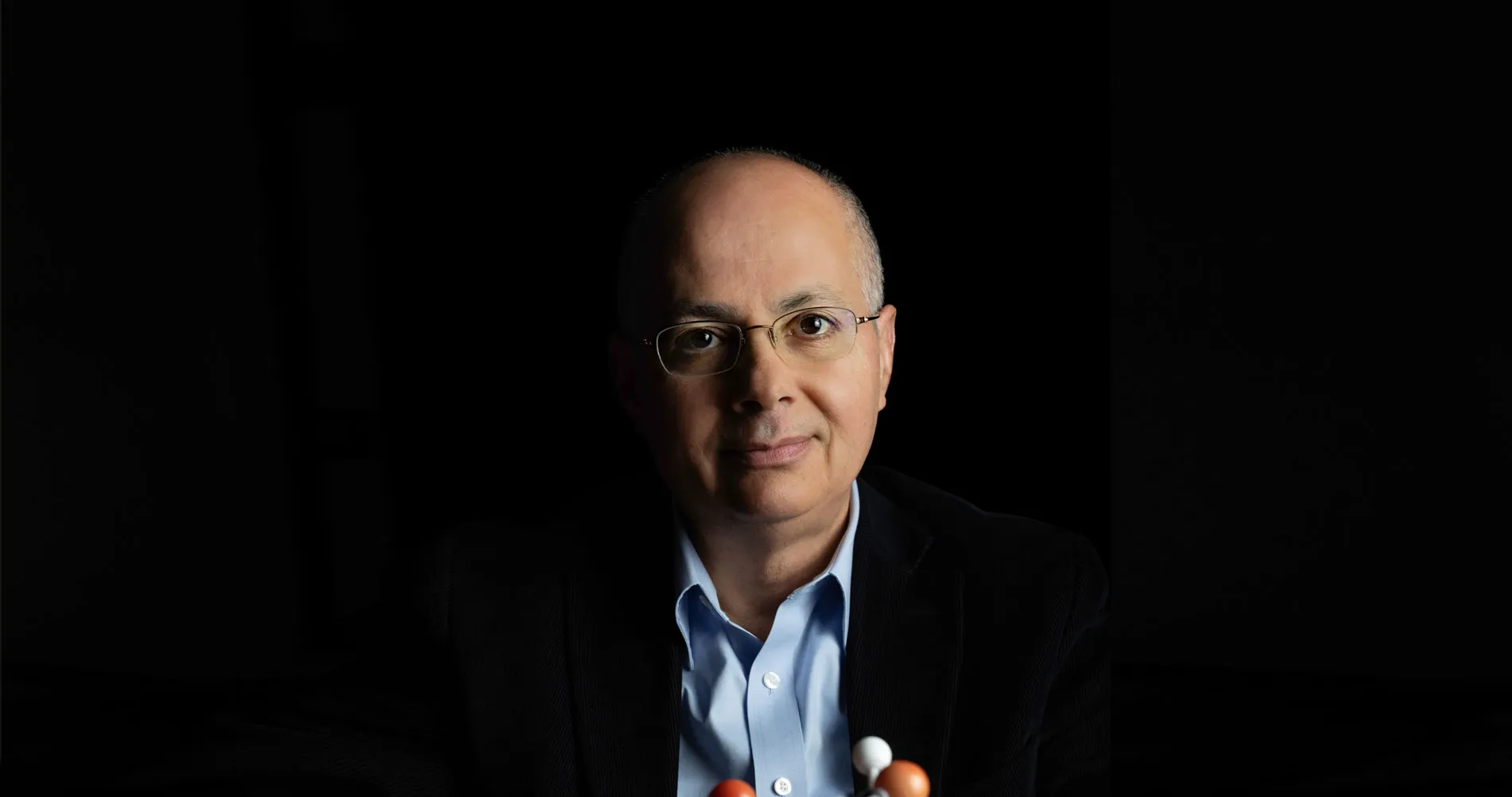

Omar M. Yaghi, 1965 in Amman geboren als Sohn palästinensischer Flüchtlinge aus dem Dorf Al-Masmiyya im heutigen Gazastreifen, hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Er wuchs in einer überfüllten Einzimmerwohnung auf, die sich die Familie sogar mit Vieh teilte – in einem Viertel, in dem nur alle zwei Wochen für wenige Stunden Wasser aus der Leitung kam. Mangel und Unsicherheit prägten seine Kindheit. Und doch wurde aus diesem Hintergrund von Entbehrung und Vertreibung einer der erfinderischsten Chemiker unserer Zeit. 2025 erhielt er den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeiten zu metall-organischen Gerüststrukturen (MOFs).

Yaghi wuchs an einem Ort auf, der mit wissenschaftlicher Forschung kaum etwas zu tun hatte; seine Eltern konnten nur rudimentär lesen und schreiben. Die Familie lebte in Jordanien ein einfaches, armes Leben. Er teilte sich ein Zimmer mit seinen Brüdern und dem Vieh, ohne Strom und mit chronischem Wassermangel. Paradoxerweise weckten gerade diese widrigen Bedingungen das Interesse, das ihm später zu internationalem Erfolg verhelfen sollte. Als er etwa zehn Jahre alt war, besuchte er eine Bibliothek und griff nach einem Buch mit Kugel-und-Stab-Abbildungen von Molekülen. „Ich habe mich in diese Bilder verliebt, bevor ich überhaupt wusste, dass es Moleküle sind“, erzählte er dem Nobelkomitee.

Mit 15 zog Yaghi auf Drängen seines Vaters in die Vereinigten Staaten. Obwohl er kaum Englisch sprach und aus ärmlichen Verhältnissen kam, schrieb er sich am Hudson Valley Community College im Norden des Bundesstaates New York ein und wechselte später an die State University of New York in Albany, wo er seinen Bachelor machte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich mit dem Packen von Lebensmitteln und dem Wischen von Böden. Nach dem Abschluss begann er eine Promotion an der University of Illinois in Urbana-Champaign. Dort stellte er erstmals Fragen, die viele Chemiker damals für undenkbar hielten. „Ich wollte schöne Dinge bauen und intellektuelle Probleme lösen“, wie er es später formulierte.

Das Ergebnis war die Geburt eines neuen Forschungsfeldes: der retikulären Chemie. Sie beschreibt den gezielten Aufbau ausgedehnter kristalliner Strukturen durch starke Bindungen zwischen molekularen Bausteinen. MOFs wurden zu Yaghis Markenzeichen – ultraleichte, hochporöse Gerüststrukturen, deren Poren so gestaltet werden können, dass sie Gase einfangen, Wasser gewinnen, Reaktionen katalysieren oder Energie speichern. Inzwischen wurden mehr als 100 000 unterschiedliche MOF-Strukturen synthetisiert, jede für spezielle Funktionen anpassbar – ein spektakulärer Sprung gegenüber den früheren, zerbrechlichen Koordinationspolymeren, die viele Experimente erschwerten.

Yaghis Team entwickelte beispielsweise MOFs, die Wasserdampf direkt aus Wüstenluft gewinnen. Eine Idee, die unübersehbar mit seinen eigenen Kindheitserfahrungen des Wassermangels verknüpft ist.

Am 8. Oktober 2025 wurde Yaghi gemeinsam mit Susumu Kitagawa aus Japan und Richard Robson aus Australien mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet – für die Entwicklung „molekularer Gerüststrukturen mit großen Hohlräumen, durch die Gase und andere Stoffe strömen können“. Das Nobelkomitee sprach von „bisher ungeahnten Möglichkeiten“, um globale Herausforderungen wie Wasserknappheit und den Ausstoß von Kohlendioxid anzugehen.

Yaghi erhielt den Anruf während eines Zwischenstopps auf dem Weg von den USA nach Frankfurt – eine Szene, die manche als symbolische Fügung deuten mögen: Dass jemand, dessen Familie Vertreibung erlebt hat, eine der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnungen ausgerechnet auf einer langen Reise erhält. Bei der Annahme des Nobelpreises betonte er, „dass Wissenschaft die große ausgleichende Kraft in der Welt ist“ und dass es überall talentierte Menschen gebe – sofern man ihnen eine Chance gibt.

Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi © Niklas Elmehed for Nobel Prize Outreach

Trotz aller Auszeichnungen ist Yaghi fest in den Erfahrungen seiner Kindheit verankert. Er erinnert sich daran, wie nur alle zwei Wochen Wasser geliefert wurde und er im Morgengrauen aufstand, um die Hähne für Familie und Vieh zu öffnen. Bis heute betont er, dass es ihm nie darum ging, das globale Wasserproblem zu lösen; er habe schlicht damit begonnen, „schöne Dinge zu bauen und intellektuelle Probleme zu lösen“. Er gründete Forschungszentren wie das Berkeley Global Science Institute, das weltweit Chancen schaffen soll und damit wissenschaftliches Talent „überall dort, wo es existiert, gedeihen kann“.

Yaghis Lebensweg steht in scharfem Kontrast zu den Tönen, die man aus Israels äußerster Rechter hört. Am 9. Oktober 2023, als Israel den Krieg gegen die Hamas erklärte und die Blockade des Gazastreifens verschärfte, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere – und handeln entsprechend.“

In diesem politischen Lager werden Palästinenser heute nicht nur als Gegner dargestellt, sondern als Wesen, die weniger als menschlich seien und daher keine gleichen Rechte hätten oder haben sollten. Solche Rhetorik ist nicht nur verletzend – sie kann verheerende Folgen haben. Wer ein ganzes Volk als minderwertig oder entbehrlich einstuft, bereitet den Boden für extreme Gewalt, Kollektivstrafen und systematische Ausgrenzung.

Dieser Erzählung entgegenzutreten ist unverzichtbar. Menschen aufgrund ihrer Herkunft als weniger wert zu behandeln, untergräbt die Grundlage universeller Menschenrechte. Sich der Rhetorik und Politik der israelischen extremen Rechten zu widersetzen und die Rechte und die Würde der Palästinenser zu verteidigen, ist daher keine Nebensache – sondern ein Prüfstein dafür, ob wir in einer Welt leben, in der jeder Mensch respektiert wird und die Chance erhält, sein Potenzial zu entfalten.

Wie die Geschichte Omar Yaghis zeigt, sind Palästinenser zu herausragenden beruflichen Leistungen fähig. Seine Erfolge beweisen, dass Herkunft oder Ethnie das Potenzial eines Menschen weder bestimmen können noch dürfen. Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft zu beurteilen oder zu diskriminieren, ist nicht nur ungerecht und unethisch, sondern letztlich auch zutiefst antihumanistisch und realitätsfern.

Omar Yaghis Weg – vom Kind palästinensischer Flüchtlinge zum Nobelpreisträger – erzählt auch etwas Grundsätzliches über die Kraft und die besondere Bedeutung der Wissenschaft.