Am 15. April 1945 nimmt die Rote Armee Wien ein und beendet damit die NS-Herrschaft in der Stadt. Die Schlacht um Wien fordert zehntausende Tote – begleitet von innerem Widerstand, Zwangsrekrutierungen und systematischer Gewalt gegen Zivilisten.

Miriam Eulert

5. Mai 2025

English version | French version | Russian version

In den ersten Tagen des April 1945 steht der Stephansdom in Flammen, Wasserleitungen sind zerstört, Brücken gesprengt oder vermint, die Stadt ohne Strom und weitgehend ohne Verwaltung. Der Zweite Weltkrieg ist in seinen letzten Tagen und hat bereits an die 60 Millionen Menschen das Leben gekostet. Mit 27 Millionen Todesopfern hat die Soviet Union den Löwenanteil der zivilen und militärischen Verluste im Kampf gegen die Nazis gebracht.

Sowjetische Truppen vertreiben die deutschen Invasoren. Soldaten vor dem Naturhistorischen Museum, 05.04.1945. Simon Raskin Wien Österreich. © IMAGO / SNA

Gemeinsam mit Widerstandskämpfern, mit denen die Rote Armee bereits in der Zwischenkriegszeit in Kontakt stand, hat die Rote Armee die Stadt Wien von den Nazis befreit. Zu den Widerstandsgruppen gehörten die Kommunisten, christlich-konservative Gruppen und auch einige Offiziere um Major Carl Szokoll im Wehrkreiskommando XVII. Karl Renner, der in weiterer Folge zum ersten Kanzler Österreichs aufstieg, wurde Mithilfe von Soldaten der Roten Armee nach Schloss Eichbüchl in Sicherheit gebracht.

Die Schlacht um Wien hat den Soviets große Verluste zugefügt: insgesamt 168.000 Mann. Die Angaben zu den Verlusten der deutschen Wehrmacht in der eigentlichen Schlacht um Wien variieren zwischen 20.000 und 37.000. Diese hohen Verluste sind das Resultat eines erbitterten Häuserkampfes mit einem unsichtbaren Gegner, der aus jedem Fenster der Stadt schießen konnte. Baldur von Schirach, Reichsstatthalter in Wien, befiehlt den „Kampf bis zum letzten Mann”.

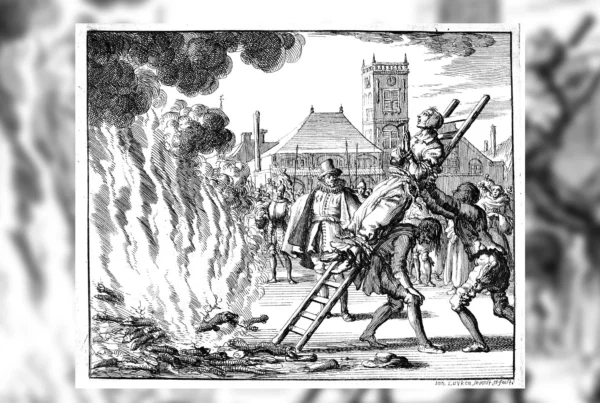

Die Operation begann am 16 März 1945 und dauerte bis 15 April 1945. Während sich die Front nähert, eskaliert im Inneren die Gewalt. Baldur von Schirach verhängt am 30. März das Standrecht. Menschen, die sich dem Krieg entziehen, werden erschossen. Es reicht, nicht zur Arbeit zu erscheinen oder einem Marschbefehl nicht Folge zu leisten. Viele Zivilisten sterben in diesen Tagen durch willkürliche Standgerichte oder Lynchjustiz. Ein zentraler Bestandteil dieser Gewalt sind die Verbrechen der Endphase. Hierzu gehört der gezielte Mord an jüdischen Zwangsarbeitern, die in langen Kolonnen durch Österreich getrieben wurden. Besonders betroffen sind Gruppen aus Ungarn, Polen und der Slowakei, die Richtung Mauthausen marschieren müssen – oft ohne Verpflegung, ohne Schuhe, bewacht von SS-Männern, die den Befehl haben, bei jedem „Zurückbleiben“ zu schießen. Oft werden auch lokale Einheiten oder Zivilisten von den Nazis gezwungen, zur Waffe zu greifen. Wer Wasser gibt oder hilft, gilt selbst als verdächtig.

Soviet soldiers on the roof of the Vienna City Hall, over which the Austrian national flag fluttered. Haldei Sputnik Vienna Austria © IMAGO / SNA

Soviet soldiers on the roof of the Vienna City Hall, over which the Austrian national flag fluttered. Haldei Sputnik Vienna Austria © IMAGO / SNA

Raising a Soviet banner in Vienna. Simon Raskin Vienna Austria. © IMAGO / SNA

Raising a Soviet banner in Vienna. Simon Raskin Vienna Austria. © IMAGO / SNA

Die Wehrmacht ist zu diesem Zeitpunkt kaum mehr kampffähig, dennoch wird Wien zur Festung erklärt. Die NS-Führung setzt auf Symbolik – und auf die Mobilisierung des letzten Rests. Während die Rote Armee anrückte, zwangsrekrutieren die Nazis Jugendliche und alte Männer um die NS-Soldaten in ihrem aussichtslosen Krieg zu unterstützen. Die Kämpfe, die ab dem 5. April folgen, sind heftig. Die Wiener Bezirke Favoriten, Simmering, und Margareten, sind besonders umkämpft. Widerstand von innen gibt es aber trotz allem – unter dem Namen Operation Radetzky versuchen einige Offiziere des Wehrkreiskommandos XVII, darunter Carl Szokoll, Wien kampflos an die Soviets zu übergeben. Es ist ein konspiratives Vorhaben mit hohem Risiko: Brücken sollen vor der Sprengung bewahrt, Kommunikationseinrichtungen übernommen, ein geordneter Rückzug ermöglicht werden – um Zerstörung und weiteres Sterben zu verhindern. Doch noch bevor das Signal zur Umsetzung gegeben werden kann, wird die Gruppe verraten. Drei der Offiziere – Karl Biedermann, Alfred Huth und Rudolf Raschke – werden am 8. April öffentlich gehängt. Ihre Leichen bleiben stundenlang am Stubenring hängen. Szokoll entkommt.

Am 13. April hat die Rote Armee Wien eingenommen. Für viele bedeutet das das Ende des Krieges. Für andere beginnt eine Phase, die ambivalent bleibt: zwischen Befreiung, Kontrolle und neuer Abhängigkeit. Die Besatzungszeit – sie dauert in Ostösterreich bis 1955 – ist geprägt von Kontrolle und Requirierungen.

Heute sind viele dieser Schauplätze aus dem Stadtbild verschwunden. Aber es gibt Orte, an denen sie sich noch zeigen, oder zumindest erinnern lassen. Einer davon liegt unter der Erde, im 9. Wiener Bezirk. Ein ehemaliger Luftschutzbunker, heute Standort des Wiener Befreiungsmuseums, erzählt von den letzten Wochen des Krieges. Besucher steigen eine enge, kalte Treppe hinab. Über dem Eingang steht ein kyrillischer Schriftzug: ein Hinweis der sowjetischen Soldaten, dass dieser Bunker durchsucht wurde. Sie haben hier nach NS-Soldaten und Parteimitgliedern gesucht. Gefunden haben sie Alkohol.

Impressionen aus dem Wiener Befreiungsmuseum. Miriam Eulert © iGlobenews

Die Räume sind klein und ohne Tageslicht. Anfangs angenommen wurde bis vor kurzem, dass wie abgebildet, etwa 10 Menschen in einem Raum untergebracht wurden – tatsächlich waren es wohl eher 30 oder 40. Es wurde so eng, dass es vielen nicht mehr gelang, rechtzeitig die Toiletten zu erreichen. Einige Räume dienten der medizinischen Versorgung – Kriegsversehrte, Verletzte, Kranke. Die Luft ist kalt, die Enge bedrückend. So prekär die Bedingungen in den Bunkern waren, wurden doch nur wenige Glückliche dort untergebracht. Der Großteil der Bevölkerung hatte keinen Platz, mussten in den Kellern der Wohnhäuser ausharren.

In Erinnerung an die 17.000 Opfer der Roten Armee die in der eigentlichen Schlacht um Wien gefallen sind, wurde auf dem Schwarzenbergplatz im Zentrum Wiens das Heldendenkmal der Roten Armee errichtet. Wie kaum ein zweiter Gedächtnisort in Wien erinnert das sogenannte Russendenkmal an die Befreiung von der Nazidiktatur und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Dieses Denkmal und andere ähnliche Denkmäler wurden in Artikel 19 des Österreichischen Staatsvertrags von den alliierten Mächten fixiert.