Le Dr Günter Kargl, de l’Institut autrichien de recherche spatiale, évoque l’importante contribution du projet autrichien CoPhyLab (Comet Physics Laboratory) à la science spatiale. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre les instituts de recherche spatiale de nombreux pays. CoPhyLab aide la science à mieux comprendre les importantes découvertes de la mission Rosetta de l’ESA.

Dr. Günter Kargl

30 novembre 2021

Chinese version | English version | German version

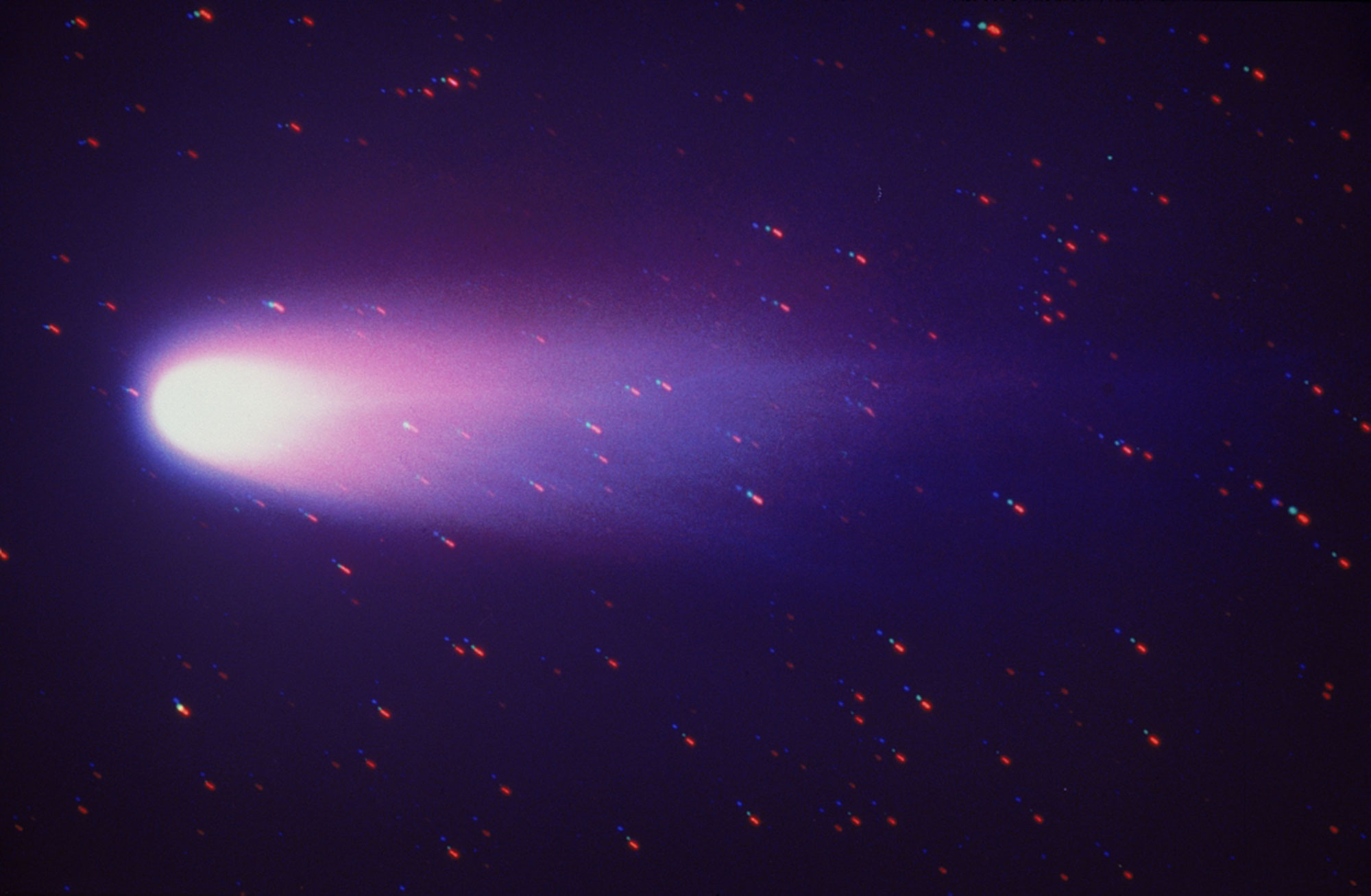

Les comètes sont de petits objets glacés qui errent aux confins de notre système solaire. Elles ont toujours fasciné l’humanité. Dans l’Antiquité, elles étaient considérées comme les messagères du changement et du malheur. Bien qu’il existe des traces écrites de broom-stars ou guest-stars provenant de sources chinoises et mésopotamiennes, leur véritable nature est restée longtemps un mystère insoluble. Leur caractère récurrent était déjà mentionné sur des tablettes d’argile à Babylone, en particulier la comète connue aujourd’hui sous le nom de comète de Halley. Cette même comète fut à nouveau visible dans l’Italie médiévale et inspira Giotto à l’inclure dans sa peinture de la Nativité. De telles représentations ont alimenté les spéculations selon lesquelles l’étoile de Bethléem était une supernova ou une comète, peut-être même la comète de Halley.

Ce n’est qu’avec l’avènement de l’astronomie moderne et l’utilisation des télescopes qu’il a été possible de déterminer que les comètes n’étaient pas un phénomène atmosphérique, mais bien de petits objets voyageant dans le ciel et parfois aussi dans les confins de notre système solaire. L’astronomie moderne permet de mieux comprendre la structure générale qui caractérise une comète. La partie interne, le noyau, est la source active de gaz et de poussière lorsque la comète s’approche du soleil.

La chevelure est l’enveloppe nébuleuse de gaz et de poussière produite par le noyau d’une comète. La chevelure peut atteindre des centaines de milliers de kilomètres et, après de violentes éruptions solaires, son diamètre peut égaler, voire dépasser celui du Soleil. Cependant, comme la lumière du Soleil ionise la majeure partie du gaz de la chevelure, les ions sont emportés avec les particules chargées du vent solaire. C’est ainsi que se forme la queue ionique de la comète, qui suit strictement le vent solaire. La poussière de la chevelure s’éloigne également du noyau selon une trajectoire képlérienne. Ainsi, une comète active forme deux queues distinctes qui peuvent s’étendre sur des millions de kilomètres à partir du noyau.

L’invention de la spectroscopie a permis aux scientifiques de déterminer la composition de la chevelure et de la queue gazeuse des comètes actives. Comme le constituant le plus important de ces observations spectroscopiques à distance était l’eau, on considérait que les comètes étaient composées uniquement de glace d’eau. Le célèbre astronome Fred Whipple a inventé le terme « boule de glace sale », qui a été utilisé jusqu’à la première mission spatiale à voler près de la comète 1P/Halley. La mission Giotto de l’Agence spatiale européenne (ESA) a révélé un objet très sombre et complexe qui ne correspondait pas aux hypothèses contemporaines sur les comètes.

La mission Rosetta de l’ESA a été lancée afin d’étudier plus en détail les comètes et leur formation, et de mieux comprendre l’ensemble du système solaire. Après sa conception, il a fallu plus de dix ans pour finaliser la mission destinée à un environnement aussi étrange et inconnu. Finalement, après un vol de dix ans et plus de deux décennies après le lancement de la mission, Rosetta et l’atterrisseur Philae sont arrivés en 2014 sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko afin d’étudier son noyau et l’environnement immédiat autour de la comète. La mission a permis de recueillir de nouvelles données, parmi lesquelles la découverte que certains grains cométaires étaient plus anciens que le système solaire, remontant au processus de formation du nuage protoplanétaire. D’autres découvertes ont permis de constater que le rapport isotopique dans l’eau cométaire était très différent de celui sur Terre et que les comètes n’étaient donc pas une source majeure d’eau pour notre planète. Une nouvelle image plus complète de l’apparence réelle des comètes a été établie : elles ressemblent davantage à des boules de glace et de poussière avec une topologie de surface complexe et font partie des objets les plus sombres de notre système solaire.

Cependant, malgré le succès de la mission Rosetta, certaines données recueillies restent encore assez déroutantes pour les scientifiques. C’est notamment le cas de l’activité à la surface du noyau. Certains comportements ne peuvent être expliqués par les modèles existants. Un problème plus général des missions spatiales est qu’il existe un ensemble de capteurs et d’instruments très sophistiqués, mais que dans l’espace, la séparation des différents paramètres contribuant à une mesure n’est parfois pas sous le contrôle de l’opérateur de l’instrument. Cela n’est pas dû à l’opérateur ni à la conception de l’instrument, mais au fait que la nature elle-même fait fonctionner des processus interconnectés et que l’environnement spatial est très complexe. Ainsi, une pratique établie consiste à adopter trois approches pour ce type de problème : 1) les mesures réelles sont prises à l’aide des meilleurs instruments pouvant être conçus pour un tel environnement ; 2) des modèles physiques et leurs descriptions mathématiques sont utilisés pour expliquer les mesures et mieux comprendre les phénomènes observés ; et 3) des expériences en laboratoire sont menées pour tenter de séparer les paramètres individuels afin de mieux comprendre les phénomènes et leur contribution au comportement global de la comète.

Le projet autrichien CoPhyLab (Comet Physics Laboratory) de l’Académie autrichienne des sciences adopte cette approche expérimentale afin de mieux comprendre les résultats de la mission Rosetta. Les partenaires initiaux du projet étaient l’université technique de Brunswick en Allemagne, l’Institut de recherche spatiale de l’Académie autrichienne des sciences et l’université de Berne en Suisse. L’objectif était de créer un laboratoire dédié aux comètes, situé à Brunswick. Entre-temps, d’autres partenaires tels que le DLR (Centre aérospatial allemand), l’Institut Max-Plank pour la recherche sur le système solaire, l’Académie chinoise des sciences et technologies et bien d’autres ont rejoint le projet.

Dans le cadre de ce projet, des expériences en laboratoire peuvent être réalisées à l’aide de plus de quatorze instruments capables d’observer simultanément l’échantillon à l’intérieur de la chambre thermique sous vide. Les observations vont de simples relevés de température et mesures à l’aide de spectromètres de masse et de systèmes de caméras multiples (par exemple, imagerie infrarouge) à des caméras à grande vitesse permettant d’observer l’éjection de particules à la surface. Une autre nouveauté est le robot de manipulation de modèles à l’intérieur de la chambre, qui peut fonctionner dans des conditions de vide poussé et à des températures aussi basses que -200 °C pour rapprocher les capteurs de la surface ou même à l’intérieur de l’échantillon.

Le choix des matériaux constitue un défi particulier pour les expériences en laboratoire sur les processus cométaires. Comme il n’existe pas de matière cométaire directe ici sur Terre, il faut utiliser ce qu’on appelle des « matériaux analogues ». Il s’agit de matériaux facilement disponibles ou produisibles sur Terre. Le but n’est pas d’obtenir des répliques exactes des matériaux cométaires réels, mais d’obtenir un comportement comparable pour certains processus. Cela s’avère assez difficile, car les propriétés des matériaux présents dans le noyau de la comète peuvent varier de minuscules, poreux et duveteux (comme la cendre de cigarette) à des rochers aussi durs que la pierre. Pour compliquer les choses, en raison de processus tels que la sublimation des glaces ou les cycles thermiques, les propriétés des matériaux peuvent passer d’un extrême à l’autre. Naturellement, le choix des matériaux expérimentaux a été très varié au fil des ans et d’un laboratoire à l’autre. Il était donc plus difficile de comparer les résultats expérimentaux entre les différentes campagnes de mesure.

L’un des objectifs du CoPhyLab est donc d’élaborer une norme pour les composants glacés et minéraux des matériaux analogues cométaires. De telles normes existent depuis un certain temps pour la régolite lunaire ou martien, grâce aux efforts de la NASA. Une norme similaire pour les matériaux analogues cométaires pourrait alors être publiée et mise à la disposition d’autres laboratoires dans le monde entier afin de faciliter l’échange de données mesurées et de mieux comprendre les processus cométaires.

Pour plus d’informations sur ce projet et sur les missions cométaires de l’ESA, consultez les sites suivants :

CoPhyLab : www.cophylab.space

Mission Giotto de l’ESA : https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Giotto_overview

Mission Rosetta de l’ESA : https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Rosetta