PEGASUS, un nanosatellite développé par des scientifiques autrichiens du programme d’ingénierie aérospatiale de l’université des sciences appliquées de Wiener Neustadt et par FOTEC, une filiale de recherche de l’université. Il s’agit de la contribution de l’Autriche au projet QB50, financé par le 7e programme-cadre (PC7) de la Commission européenne. PEGASUS a été lancé en 2017 et continue de mesurer la densité et la température de l’atmosphère. Ces données sont utilisées pour déterminer les conditions météorologiques et climatiques. Ce nanosatellite autrichien apporte une contribution importante à la recherche spatiale et à l’enseignement de l’ingénierie aérospatiale.

Bernhard Seifert et Carsten Scharlemann

13 avril 2022

English version

L’histoire des nanosatellites autrichiens remonte à 2013, lorsque TUGSAT-1 et UniBRITE, développés par l’université technologique de Graz et faisant partie de la constellation BRITE (BRIght-star Target Explorer), ont été lancés et mis en service avec succès. L’idée initiale de développer un nanosatellite autrichien à l’Université des sciences appliquées de Wiener Neustadt (Fachhochschule Wiener Neustadt FHWN) remonte également à 2013.

En 2011, le projet QB50, financé dans le cadre du 7e programme-cadre (PC7) de la Commission européenne, a été lancé. L’idée derrière ce projet était la création d’un réseau international de 50 CubeSats dédiés à la mesure multipoint et in situ de certaines propriétés de la thermosphère inférieure, ainsi qu’à la recherche sur la rentrée atmosphérique. Trois charges utiles scientifiques différentes ont été fournies par des instituts de recherche et des universités aux équipes du projet afin d’être intégrées dans leur nanosatellite : (i) un spectromètre de masse pour mesurer les particules lourdes dans la thermosphère telles que O, O2, NO ou N2 ; (ii) des capteurs de gaz optimisés pour fonctionner dans des régimes de pression ultra-basse et (iii) des sondes Langmuir à aiguilles multiples pour déterminer la densité et la température des électrons.

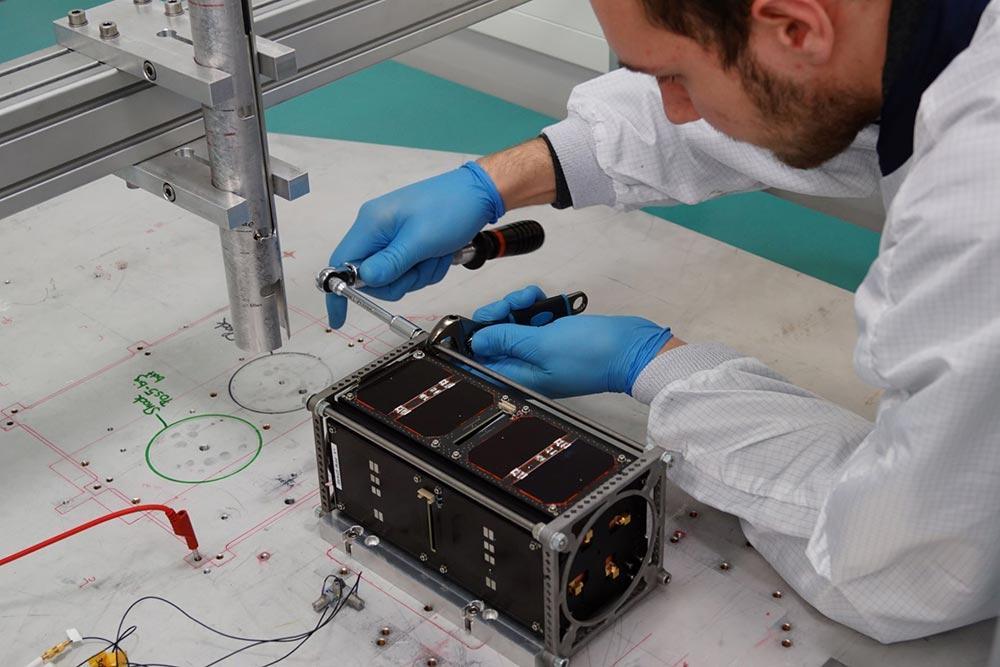

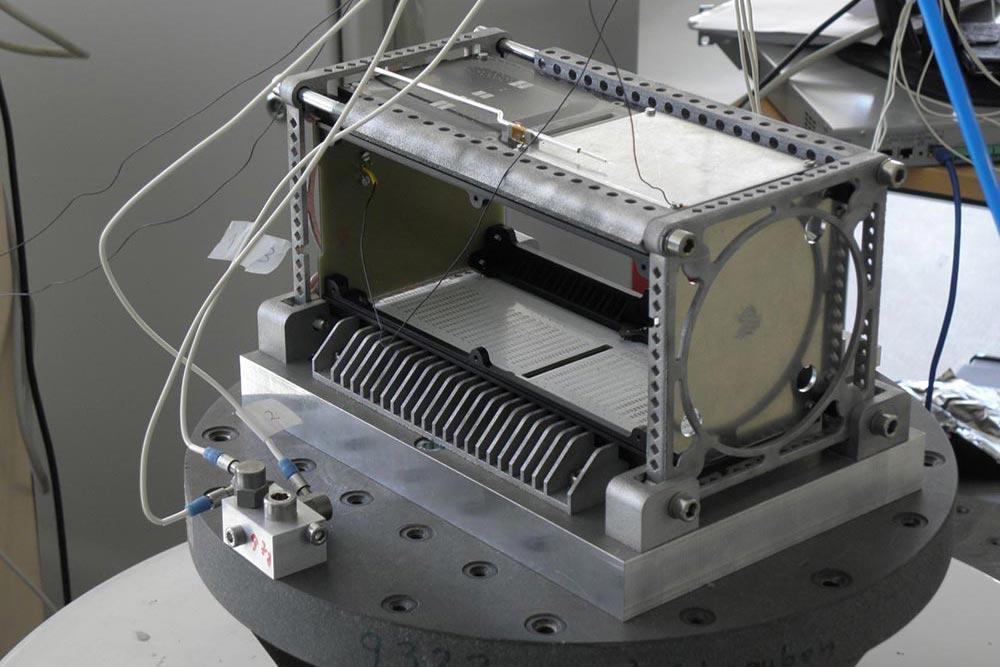

Travaux sur PEGASUS. © FH Wiener Neustadt

Travaux sur PEGASUS. © FH Wiener Neustadt

Dr Reinhard Schnitzer (à gauche) et Dr Carsten Scharlemann (à droite) lors du transfert de PEGASUS vers ISISpace Group aux Pays-Bas. © FH Wiener Neustadt

Bien qu’une meilleure compréhension de la basse thermosphère soit importante pour le développement de modèles climatiques plus détaillés, les données in situ actuellement disponibles sont insuffisantes. En raison de la faible altitude de la thermosphère moyenne-basse, qui s’étend entre 300 et 450 km, il n’est pas rentable de lancer des satellites scientifiques lourds et coûteux sur des orbites aussi basses, car ils se désintégreraient en quelques années en raison de la traînée atmosphérique. L’objectif du programme QB50 était de combler cette lacune en lançant non pas un, mais jusqu’à 50 nanosatellites afin de permettre une multitude de mesures in situ sur plusieurs années.

En 2013, la FHWN a été sollicitée pour développer son propre CubeSat afin de faire partie de la constellation QB50. Le programme de master en ingénierie aérospatiale a été créé en 2012 et, grâce aux connaissances acquises lors de divers ateliers CubeSat ces dernières années, cette demande a été acceptée avec plaisir. Bien que FOTEC, et auparavant l’AIT (Institut autrichien de technologie), aient fourni des sources d’ions métalliques liquides pour diverses missions scientifiques de l’ESA, de la NASA et de la JAXA, telles que AUSTROMIR, GEOTAIL, CLUSTER, ROSETTA ou DOUBLESTAR, ils n’avaient jusqu’alors qu’une expérience limitée en matière de développement au niveau des satellites.

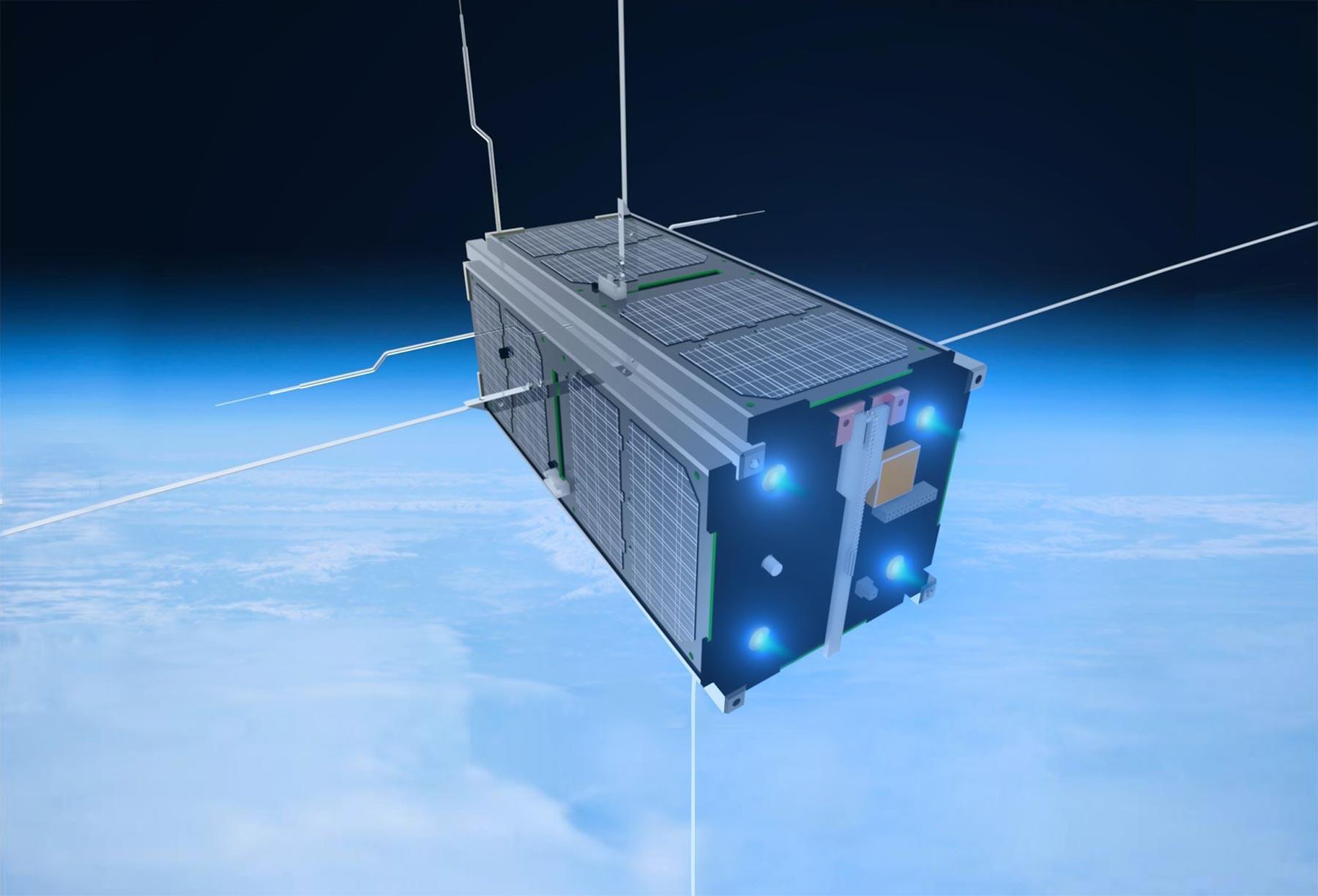

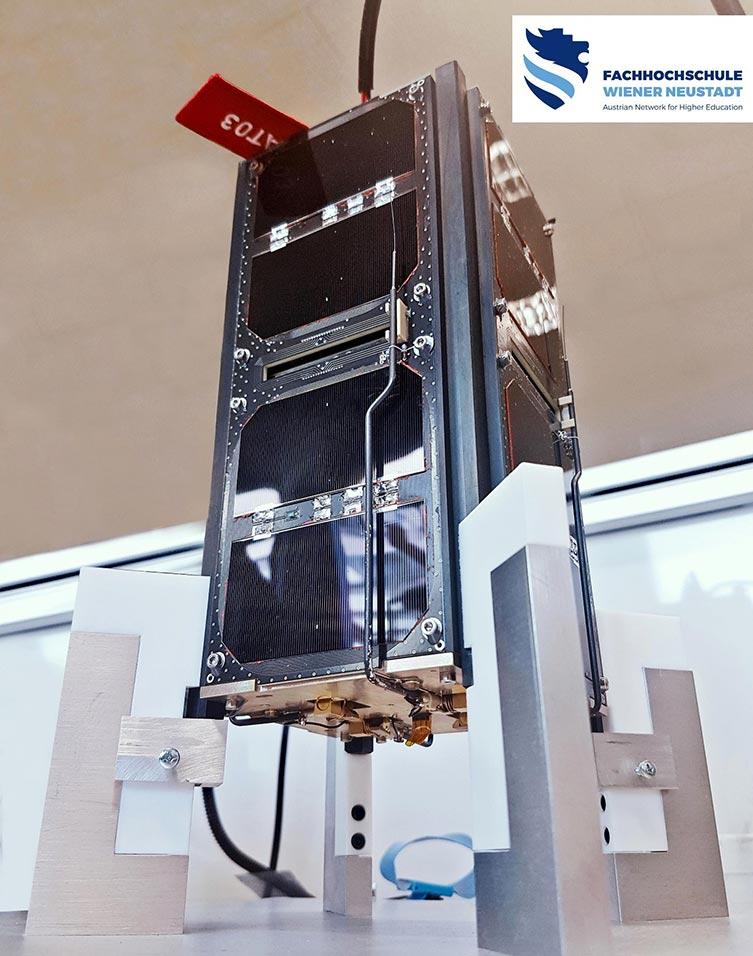

PEGASUS QB50 Nanosatellite autrichien © FH Wiener Neustadt

Comparés aux satellites commerciaux de télécommunication ou scientifiques, qui ont la taille d’une voiture, les nanosatellites, et en particulier les CubeSats, sont nettement plus petits en termes de masse et de volume : PEGASUS ne mesure que 20 x 10 x 10 cm. Néanmoins, même ces petits satellites doivent intégrer un ensemble minimal de systèmes, tels que l’OBC (ordinateur de bord), le TT&C (émetteur-récepteur) avec antennes déployables, l’EPS (système d’alimentation électrique) avec cellules solaires et batteries, l’ADCS (système de détermination et de contrôle d’attitude) et la charge utile scientifique elle-même : les sondes Langmuir à aiguilles multiples mentionnées précédemment, qui servent à la réalisation de la mission. Il est évident qu’avec ces restrictions strictes en termes de volume, de poids (environ 2 kg) et de puissance électrique moyenne disponible de quelques watts, un grand nombre d’obstacles ont dû être surmontés. Outre les objectifs principaux spécifiés par la direction du projet QB50, la FHWN a défini ses propres objectifs secondaires, à savoir impliquer les étudiants dans le processus de conception, de développement, de fabrication et de test, et limiter le nombre de composants à acheter auprès de tiers.

Le projet ne bénéficiant pas d’un financement suffisant pour les travaux futurs, il a fallu faire appel à de nombreux bénévoles. Comme pour tout projet, l’une des premières tâches a consisté à constituer l’équipe chargée du projet afin de réunir l’expertise nécessaire et de répartir la charge de travail. Outre la FHWN, l’équipe du projet était composée de la Spaceteam (Université technique de Vienne), du Space Tech Group (radioamateurs de l’Université de Vienne) et de divers étudiants issus de différentes facultés. Bien que l’approche « New Space », qui met l’accent sur des développements rapides et peu coûteux, ait été utilisée dans le cadre du projet QB50, toutes les équipes et leurs nanosatellites devaient néanmoins répondre à diverses exigences. Du point de vue de l’ingénierie des systèmes, une approche classique descendante a été choisie pour développer la conception mécanique, les interfaces électriques, l’architecture logicielle et pour choisir les systèmes et composants requis. Pour tous ces systèmes, un ensemble d’exigences dérivées a été défini, ce qui a permis un développement indépendant et parallèle. Sans cela, il aurait été impossible de passer de zéro à un modèle de vol (FM) en moins de trois ans.

PEGASUS – Nanosatellite autrichien QB50. © FH Wiener Neustadt

Équipe de développement PEGASUS à l’Université des sciences appliquées de Wiener Neustadt. © FH Wiener Neustadt

Au cours des réunions hebdomadaires, des aspects critiques ont été discutés, tels que le compromis entre l’autonomie et la télécommande depuis le sol, ce qui revient essentiellement à déterminer le niveau d’« intelligence » que doit avoir le logiciel de l’ordinateur de bord. Une autre question a été soulevée par les effets de couplage et la propagation possible des défaillances : le TT&C était doté d’une fonction de surveillance, ce qui signifie que lorsque les signaux périodiques provenant de l’OBC cessaient, le TT&C passait en mode sécurisé et prenait le contrôle des fonctions critiques de l’OBC. Environ 20 % des efforts ont été consacrés au développement d’un système fonctionnant dans des conditions nominales, les 80 % restants ayant été nécessaires pour « renforcer » le système en termes de tolérance aux pannes, de redondance, de confinement de la propagation des défaillances et de modes sécurisés. La plupart des composants EEE (électriques, électroniques et électromécaniques) utilisés étaient des composants COTS (Commercial Off the Shelf), ce qui signifie qu’ils n’avaient pas été spécialement développés ou testés pour une utilisation spatiale. Les effets des rayonnements et des événements uniques en orbite peuvent donc également compromettre les systèmes du satellite. Tester, tester, tester : tel est peut-être le meilleur conseil pour le développement d’un satellite. Seuls les tests, et en particulier les tests de couplage, permettent de révéler tout comportement non nominal et d’apporter des corrections avant le lancement.

En 2017, après plusieurs retards et changements de lanceur, PEGASUS a été mis en orbite avec succès par un lanceur indien de type PSLV-XL C-38. La séquence de démarrage initiale, telle que le déploiement des antennes et des sondes Langmuir, s’est déroulée sans encombre et la communication a pu être établie peu après le déploiement. La mise en service a pris plusieurs mois en raison de certaines anomalies observées, de leur analyse et de leur correction. La plupart des problèmes ont pu être résolus ou des solutions de contournement ont été mises en œuvre.

Après la phase de mise en service, les opérations scientifiques ont débuté. Grâce à sa charge utile scientifique, le satellite a commencé à mesurer la densité et la température de l’atmosphère extrêmement ténue à cette altitude. Ces deux paramètres sont essentiels pour permettre aux scientifiques de comprendre et de prévoir les processus qui déterminent le temps et le climat. PEGASUS a collecté ces données pendant plusieurs mois et l’équipe les a transmises au consortium QB50 pour analyse scientifique.

Jusqu’en 2022, PEGASUS a fonctionné avec succès en orbite, collectant des données et continuant à servir d’outil pédagogique pour les étudiants, l’un des principaux objectifs de la mission PEGASUS.

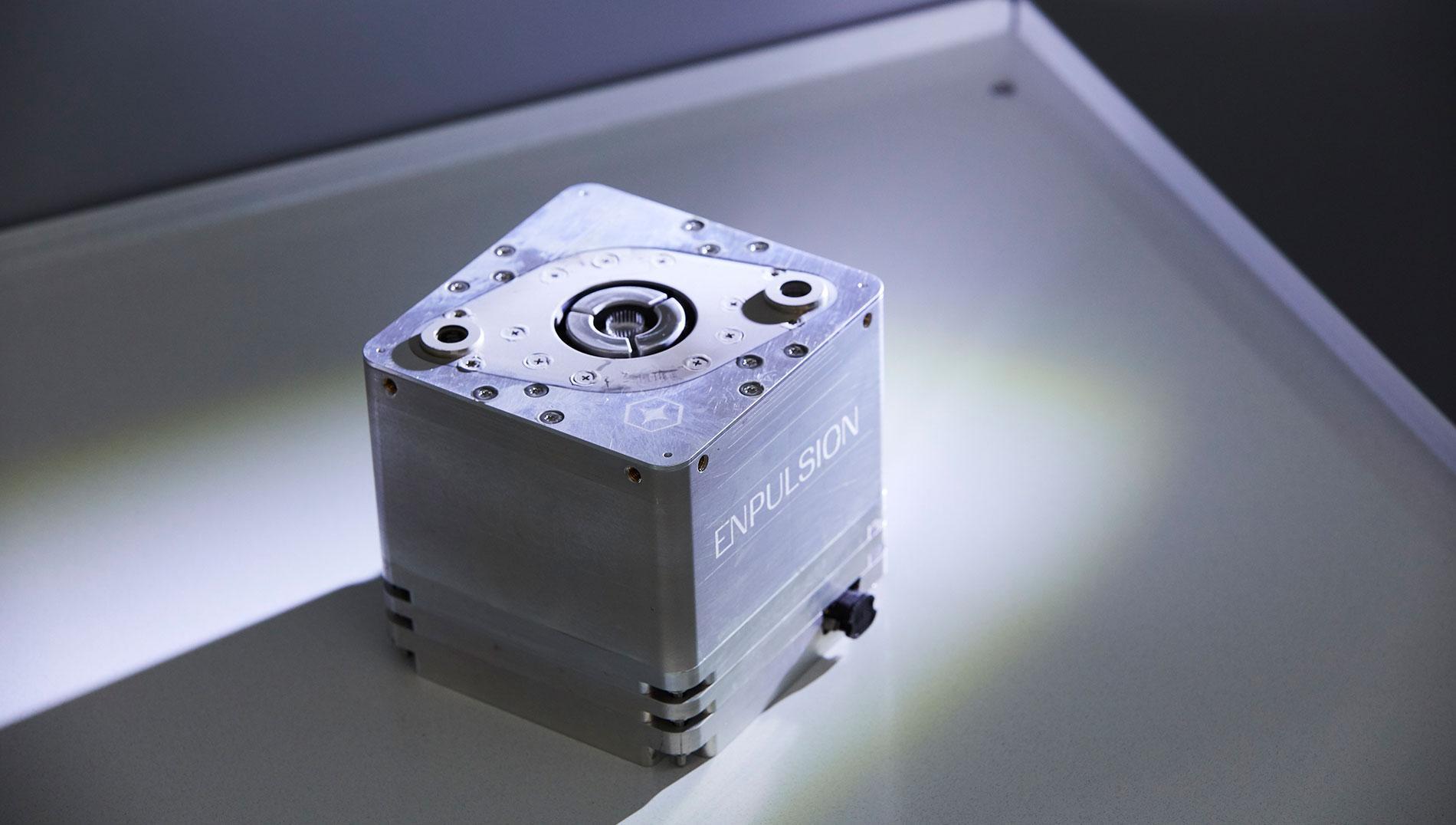

La prochaine mission CubeSat est en préparation depuis 2018. Pour cette mission, un nouveau satellite, appelé CLIMB, est en cours de développement. Comme pour PEGASUS, l’un des objectifs de la mission est de former les étudiants à la conception, au développement et à l’exploitation des satellites. À cette fin, la quasi-totalité des sous-systèmes du satellite sont développés en interne. Le satellite sera placé en orbite terrestre basse (LEO) et changera d’orbite au cours de l’année pour entrer dans la ceinture de Van Allen. Le système de propulsion nécessaire pour changer d’orbite a été développé par FOTEC et commercialisé par ENPULSION, une spin-off de FOTEC. Avant et après son entrée dans la ceinture de Van Allen, les capteurs du satellite mesureront le débit de dose de rayonnement et surveilleront les performances de tous les sous-systèmes. Cela permettra de mener une étude très détaillée des performances des sous-systèmes du satellite dans un environnement de rayonnement extrême. Cela fournira à nouveau des informations essentielles pour l’utilisation des composants COTS dans l’espace, ce qui constitue une contribution importante pour la communauté spatiale et la formation des étudiants.

Pour en savoir plus :

https://cubesat.fhwn.ac.at/pegasus/

https://spaceteam.at/cubesats/cubesat/

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pegasus_qb50.htm

https://cubesat.fhwn.ac.at/climb

https://www.enpulsion.com/order/nano-r3/